今日まで数多くのドームシアター作りやドーム映像技術の開発と啓蒙を続けてきたことにより、ドーム映像制作について多くのノウハウや実績を蓄積することができました。昨今のOculus RiftやSony MorpheusなどのVRヘッドセット、360度撮影カメラ機材などの登場により、ドーム映像に加えて全天球影像の制作と上映に関する問い合わせも頻繁に寄せられるようになってきました。そうした中には、私がかなり前に執筆した技術解説記事を参照されている方も多くいらっしゃるようです。映像技術は加速的に進化してきており、以前に使われてきたワークフローや技術が必ずしも問題解決に最適なものとも限りません。そのため、この機会に現時点での全天周/全天球映像制作のワークフローやトレンドについて、わかるかぎりまとめて解説してみたいと思います。これを参考に、より多くの方が新しい映像デバイスやシアター環境に向けた映像作りにチャレンジしてもらえれば幸いです。

なお、私は映像技術のソフトウェアエンジニアでありコンテンツ制作者ではないため、あくまで技術的側面からの解説であることをご了承ください。

株式会社オリハルコンテクノロジーズ 高幣俊之 (2016年5月4日更新)

360度映像とは

ここでは、これまでのテレビや映画のような平面映像ではなく、観客が見回すことのできる非常に広視野な映像の制作について考えます。横にぐるりと見渡せるような360度のパノラマ映像を「全周(Panorama)」、プラネタリウムのようなドーム(半球)スクリーンで視野の上半分を覆うような映像を「全天周(Fulldome)」、前後左右頭上から足元まで全視野を覆うような映像を「全天球(Fullsphere)」の映像と呼ぶことにします。さらに、左右の目に正しく視差の付いた別々の映像を与えることができれば、「全天球立体」の映像になります。こうした観客が映像に包まれるような映像表現は、英語だとImmersive(イマーシブ)などと形容されるのですが、日本語ではあまり一般的な言葉がありません(高臨場感・没入型映像などと訳されることはあります)。ここではこれらの全周/全天周/全天球映像をまとめて、「360度映像」と呼ぶことにします。

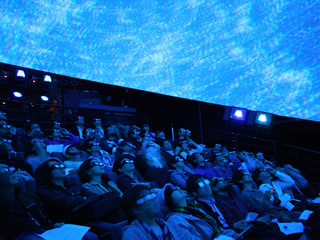

こうした360度映像の映像を見る機会はまだまだ少ないかもしれませんが、実は昨今になってこれが急激に増えてきているのです。近年のプラネタリウムは、星空を映し出す専用の機械の他に、プロジェクターを使って観客を包み込むような全天周映像を映し出す「ドームシアター」の機能を持つ施設に変わってきています。全天球映像のコンテンツとして一番良く知られている例はGoogleのStreetViewでしょう。静止画ですが、マウスをドラッグして前後左右から上下まで周囲を自由に見回すことができます。この見まわす映像を動画でも体験できるサービスとして、YouTube360というサービスも始まっています。さらにはここ数年で急速に流行りだしたOculus RiftやSony Morpheus、Google Cardboardやハコスコなどの「VRヘッドセット」によって、全天球映像に包み込まれるような体験を個人でも楽しめるようになってきました。今まさに、こうした360度映像というメディアが一気に身近なものになり、同時にすぐれた360度映像コンテンツの制作ニーズが高まっています。

360度映像制作の考え方

360度映像は、平面用の映像をそれらしく引き延ばしてできるようなものではありません。3DCGでレンダリングするにせよ特殊なカメラで撮影するにせよ、空間を影像に切り取る適切なワークフローに従う必要があります。これは特殊な映像の作り方のように聞こえるかもしれませんが、その「空間を正しく切り取る」という考え方はすべての空間映像に共通した、普遍的なものです。3DCGでも実空間でも、その空間を「どのような形の窓を通して」見ているのかと考えてみてください。これまでの平面映像は、四角い平面の窓を通してこの空間を覗き見ていました。全周映像では360度のパノラマで見わたせる窓、全天周映像では透明な半球の天窓、全天球ではもはや窓枠も無く、ただその空間に立っているのだと想像してみてください。こう考えると、360度映像が何か特定のデバイスやシアター用のための特別なものではなく、ある空間を映像化するうえでの見せ方の違いに過ぎないことがわかるかと思います。ドームシアターやVRヘッドセットなど新しい表示デバイスが登場してきたことで、より自然にこの空間を見渡す方法が増えてきました。平面映像から全天周、全天球影像作りへと進んでいくこともまた、映像表現の自然な進歩のひとつであると考えて取り組んでみてください。

より良い映像作りのために

360度映像には、これまでの平面映像と異なる映像表現やテクニックが必要になってきます。 例えば「画面の枠」が無いので、キャラクターやオブジェクトの「出はけ」がありません。視線だけでなく頭を回してこれらの動きを追うことになり、物体の動きは平面で見た時より数倍速く感じることがあります。非常に没入感が高いので、感覚に合わないカメラの回転や、特に首をひねるような動きは映像酔いの原因になります。観客がどこを見ているかわからないため、ストーリーを見せるには演出による視点誘導をより強く意識する必要があります。音やストーリーのヒントなしに背後から始まる映像演出は気づかれにくく、逆に平面映像で体験できないような上空や足元からの映像演出は強いインパクトがあります。ドームで映像を投影すると映像がドームスクリーンで反射して全体のコントラストを下げてしまうため、映像の輝度のバランスや色彩を注意深く設計する必要があります。

こうした360度映像ならではの映像演出は、まだまだこれから研究されていく領域です。一方で、360度映像を作り始めると誰でもが陥りやすい失敗例もわかってきています。平面映像でも360度映像でも、良い映像作りのためにはまず多くの作品を見ることから始めるべきでしょう。先人の作品の中には、360度映像作りの難しさも、その課題の克服方法も詰まっているはずです。平面映像と違い、360度映像を上映したり人に見せたりできる機会はまだ多くはありません。皆が先人と同じ失敗を繰り返すよりも、先人の知恵と経験をふまえて、少ない機会で映像表現のさらなる開拓を進めるべきだと思います。

360度映像作品を見るには

ドーム映像を見るには、ドーム映像作品を上映している近くのプラネタリウム施設に行ってみるのが一番です。最新の作品を一気に見てみたいなら、毎年秋ごろに開催される国際科学映像祭のドームフェスタに参加してみると良いでしょう。海外でもイエナのフルドームフェスティバルをはじめとして、ドーム映像の上映会はいくつも開催されています。ドーム映像作品のトレーラーはFulldome Databaseのウェブサイトで数多く見ることができます。YouTubeでも"domemaster"などのキーワードでいろいろ見つかります。自作のドーム映像を上映してみたければ、ドームフェスタへの作品応募や、ニコニコプラネタリウム部の実験会に作品を持ち込んでみると良いでしょう。弊社では、今後もこうしたドーム映像の上映の機会を増やせるように努力していきたいと考えています。

ドーム映像について技術的にも詳しく知りたければ、2年に一度開催されるプラネタリウム業界の国際会議IPS Conferenceや、毎年春に開催されるイマーシブ映像技術の研究会IMERSAに参加してみるのも良いでしょう。私のTwitterアカウントでも、360度映像の技術情報などを頻繁に紹介しています。 YouTube360のサイトをChromeなどの対応ブラウザで見れば、たくさんの全天球映像コンテンツを見つけることができます。一方で、全天球影像をシアター形式で見られる場所は多くありません。国内では、上野の国立科学博物科学館にあるシアター360が愛知万博の時に作られた全球映像シアターです。他にも弊社が協力開発したエストニアのAHHAA サイエンスセンター、移動型全天球シアターSPACEBALLなどの事例があります。最近ではVRヘッドセットを使って手軽に全天球影像を楽しむことができるようになりました。GearVRを使う機会があれば、その中にある360度映像のサンプルやトレーラーを見ることができます。今後は全天球映像コンテンツも数多く流通するようになるでしょう。もちろんGearVRやOculus Riftで体験できるインタラクティブコンテンツも非常に参考になります。VRヘッドセット向けの良質なコンテンツはどれも、いかに体験者を酔わせず没入感を高められるかを考え抜いて制作されています。Oculus社の「Oculus VR ベストプラクティス ガイド(日本語訳)」には、役に立つ知見が多く含まれています。とにかく、たくさんの360度映像を見て、体験しましょう。

360度映像のフォーマット

映像の再生には、その表示環境に合わせたデータの用意が必要になります。特に360度映像はその形状が特殊なため、平面映像とは異なる形式で映像を作成する必要があります。全天周(ドーム)映像には「ドームマスター形式」、全天球映像では「エクイレクタングラー形式」という形で広い視野を一枚の画像におさめ、動画であればこれを1コマとして集めたものをエンコードすることになります。また立体映像であれば、左右の目に対応したそれぞれのドームマスターまたはエクイレクタングラー形式の映像を用意し、再生環境に合わせて別々のファイルに、あるいはひとつに組み合わせたファイルの形で用意することになります。

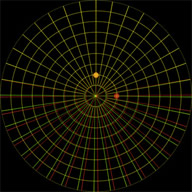

ドームマスター形式

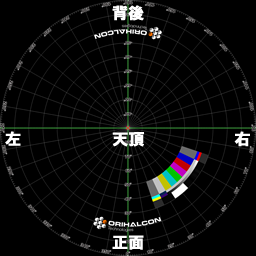

水平360度、地平線から頭上までの垂直90度の範囲を1枚の画像におさめるドーム映像業界での世界標準規格が「ドームマスター」形式です。これは魚眼レンズを真上に向けて撮影した風景のような円形の魚眼画像になります。これをドームスクリーンに投影すると、画像中心がドームの天頂、画像の下端が正面、画像の上端が背後、画像の右側がドーム内で正面を見た時の右側に投影されます。数学的には水平方向の角度はそのまま、画像中心から端までの距離がドーム天頂から水平線までの角度と比例関係にある、等距離射影(Equidistance Projection)になっています。画像の四隅は表示されないため、作品タイトルやクレジット、フレーム番号などの情報が付記されることがあります。縦横比が1:1の画像になり、再生環境のコンピューターで扱いやすいように1024,2048,3072,4096ピクセルなど1024の倍数の解像度で用意することが多いようです。現在のプラネタリウム業界では、ハイエンド環境での上映にも耐えられる4096x4096ピクセル(4Kドームマスターと呼ばれます)を基準に制作されることが一般的です。もちろん再生環境が限定されていれば、2K(2048x2048ピクセル)や3K(3072x3072ピクセル)で制作されることもありますし、世界に数か所ですが8Kドームシアターも存在しています。フレームレートは30fpsが標準で、60fpsで制作されるコンテンツや再生できる環境は多くありません。逆に30fps未満のフレームレートだと、極端に視野が広いために動きが離散的に見えてしまいます。

ドームマスター形式を理解するには、弊社のサイトからフリーのAMATERAS Dome Playerをダウンロードして、同梱されているサンプルを視点を変えながら見てみると良いでしょう。

エクイレクタングラー形式

水平360度、頭上から足元までの垂直180度という周囲すべての範囲を1枚の画像におさめる形式として代表的なのが「エクイレクタングラー」形式です。発音しにくいので「パノラマ形式」「円柱形式」などと呼ばれることもあります。これは周囲の風景を球面に映しこんで、これを世界地図のメルカトル図法のように緯度と経度が直行する形で平面に展開したものとイメージするとわかりやすくなります。画像の上端が頭上、下端が足元になり、水平方向の中心線が目線の高さになります。正面方向について標準的な定義はありませんが、画像の中心を正面とするデバイスと、画像の左から幅の1/4の位置を正面とするデバイスが多いようです(この違いの修正は画像を水平にずらすだけで比較的簡単に行なえます)。縦横比は横2:縦1の場合が多いのですが、解像度は再生するデバイスによるので様々です。例えば垂直方向で4Kドームマスター相当の解像度は8192x4096ピクセルにもなります。フレームレートも再生デバイスによりますが、再生負荷が大きいことから30fpsが主流のようです。

エクイレクタングラー形式を理解するには、全天球カメラのRICOH Thetaで風景を撮影し、これをコンピューターに接続してデータを取り出すと、この形式で画像や動画が保存されています。Thetaの公式アプリやウェブサイトにデータをアップロードして、映像を見まわすように確認できます。AMATERAS Dome Playerでもこのエクイレクタングラー形式をリアルタイム変換して表示することができるようになっています。

その他の形式と相互変換

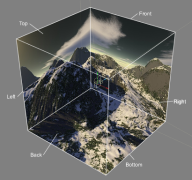

3DCGソフトによる全天周や全天球映像の制作で以前から使われていた方法に「キューブマップ」形式があります。これは透明な立方体の中心から周囲を覗くようなイメージで、前後上下左右の6方向の縦横比1:1、視野角90度の映像をレンダリングし、後でそれを合成してドームマスターやエクイレクタングラー形式に変換します。これは直接ドームマスターやエクイレクタングラー形式でレンダリングできないソフトで映像作りをする時に便利でしたが、レンダリング計算量が多く画素密度が均等でない、後処理にも手間がかかるなどの理由から、360度映像のワークフローとしてはあまり使われなくなりました。しかしリアルタイムレンダリングでは今でも内部的にこのキューブマップに即した描画計算が行なわれていますし、3DCGソフトでも環境マップやスカイマップの素材としては現在でも広く使われています。

通常のドームマスター形式では円周が水平線(仰角0度)になりますが、それを足元まで(仰角-90度)まで広げて全天球を写しこんだものを「ハイパードームマスター」形式として全天球映像用に利用することがあります。環境マップなどでもこの形式が利用されています。

これらの「ドームマスター(半球)」「エクイレクタングラー(全球)」「キューブマップ(立方体)」「ハイパードームマスター(全球)」は、周囲の風景を平面に落とし込む形状変換の違いだけなので、変換ツールを使用すれば相互変換が可能です。後で説明するAfterEffects用のFulldome Pluginや、AMATERAS Dome Player(コンバーター版)などでも相互変換できます。静止画や連番画像であれば、時間はかかりますがPhotoshopのアクション機能で相互変換する方法もあります。ただし変換時の拡大縮小や映像密度の違いなどがあるため、映像制作においてはできる限り最終的に求められている映像形式に直接出力できるようなワークフローを構築することが重要です。

3DCGソフトからのレンダリング

高品質なCG映像を制作する制作者は、Autodesk Mayaや3DS Max、Cinema4DやLightwave3D、Blenderといった3DCGソフトウェアを利用していることでしょう。ここではこれらの3DCGソフトウェアから360度映像をレンダリングする方法について説明します。

LightwaveやBlenderは、全天周(Fisheye/Domemaster)や全天球(Panoramic/Equirectangular)形式でのレンダリング機能を標準で備えています。その他のソフトウェアではプラグインを導入するなどしてその機能を追加する必要があります。以前はキューブマップ形式で4~6回のレンダリングを行い合成する、半球形状の鏡オブジェクトをカメラの前においてレイトレースレンダリングを行う、などの方法が取られることもありましたが、手間が多かったり使えるエフェクトが限られたりといった問題もあるため、最近ではあまり使われていません。

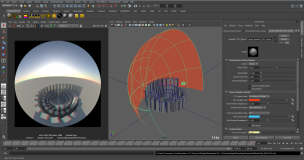

全天周・全天球レンダリング機能を追加する商用プラグインの代表的なものは、VrayやfinalRender、Maxwell Renderなどです。特にVrayはバージョンアップが頻繁で、全天球や全天球立体のレンダリング機能強化にも力を入れています。

また、Mayaや3DS Max、Softimage用のメンタルレイおよびVray用のオープンソース(フリー)のプラグインとして、Domemaster3Dシェーダーがあります。後述するような360度映像を立体視した問題に対する研究や内部反射の問題についての考察もあるので、プラグインだけでなく記事の一読をお勧めします。このプラグインでは、DomeAFLが全天周(ドームマスター形式)用、LangLotが全天球(エクイレクタングラー形式)用になっています。このDomemaster3Dプラグインおよび記事について日本語訳を作成しましたので、参考にしてください。

現在のところ、3DCGソフトでは制作中のプレビュー表示でドームマスター形式など360度映像でどう見えるかを確認する方がありません。将来的にはこれらのソフトウェアのプレビューがVRヘッドセットに直接出力できるようになるはずです。また、こうした3DCGソフトでも高速なハードウェアレンダラ―でプレビュー用の360度映像を高速書き出しするPlayblastVRのような方法もあります。

実写撮影による360度映像の制作

実写で360度映像用の素材を撮影するには、専用の機材が必要になります。全天周(ドーム)映像であれば、一番簡単なのは円周魚眼レンズをつけたカメラで撮影することです。「対角魚眼」レンズ(撮影像の対角線で画角180度)ではなく「円周魚眼」レンズ(撮影像の中に丸く写る)を選ぶことが重要で、これで撮影した映像を円周で外接するように正方形に切り抜けば、ドームマスター映像素材として利用できます(厳密にはレンズによって半径方向への歪みがあります)。魚眼レンズによって明るさや解像度感、周辺部分(ドームでは水平線付近になり目に付きやすい)での収差などが異なるので、できるだけ実際に撮影されたものを比較して機材を選ぶと良いでしょう。静止画、あるいは静止画をつなげたタイムラプス映像であればこの魚眼レンズ撮影でも十分な解像度になるのですが、動画の高解像度撮影にはまだ課題があります。多くのデジタルカメラでは動画撮影解像度はFullHDで、垂直方向の画素数で制限されるためにおよそ1K以下の全天周動画しか撮影できません。4Kカメラでも2Kドームマスターになり、ドームやVRヘッドセットで見るとこれでもまだ解像度不足の感があります。

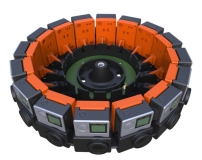

魚眼レンズ撮影以上の解像度や、全天球映像の撮影を行なう場合は、複数の魚眼レンズやカメラを組み合わせた撮影を行ないます。完成品として販売されている代表的な全天球カメラはRICOH Thetaです。解像度はまだ低いですが、日常的にとても手軽に全天球映像の撮影が可能で、そのままエクイレクタングラー形式のデータが取得できます。一体型の全天球カメラは他にも360camやSphericamのように、Kickstarter("360","camera"で検索)などでどんどん新しいものが登場しています。Nokiaも独自の高性能な全天球カメラOZOを発表しています。高性能なアクションカメラであるGoProを組み合わせたFreedom360のようなカメラリグも普及が進んでいます。より高解像度を目指して、Google Jumpのようにさらに多くのGoProを組み合わせるプロジェクトや、一眼レフカメラを全天周向けに組み合わせた試みもあります。このようにカメラを組み合わせて撮影する場合、カメラ間の撮影設定やタイミングを揃えること、撮影後の合成処理(スティッチング)や水平方向の維持などに様々なテクニックや技術が必要になります。最近では日本でも、そうした全天球影像の機材レンタル、撮影から合成処理までをまとめて引き受けるサービスが登場してきています。

いずれにしても実写の全天球影像撮影はいまだに課題が多く、また技術や機材の進歩も非常に速いため、常に最新の情報に注目しておきましょう。

参考:英語ですが、360度映像の撮影から編集までのワークフローがオープンソース書籍として公開されています。

リアルタイム3D映像からの書き出し

3DCGソフトでレンダリングしてみるとわかるように、360度映像は3D空間に構築したモデルや環境がそのまま広い視野で再現できる映像メディアです。そのため、3Dでレベルやワールドを構築するゲームのようなリアルタイム3Dコンテンツと非常に相性が良いのです。むしろ平面映像のために制作された3Dシーンよりも、プレーヤーが自由に動き回り、どこからでも見られることを想定されたゲーム用の3Dシーンの方が、そのまま360度映像に転用しやすいとも言えます。もちろんこうしたリアルタイム3DコンテンツをそのままドームやVRヘッドセットでインタラクティブに楽しむのが一番なのですが、ここでは特にこうしたリアルタイム3D用のツールから360度映像の静止画や動画に書き出す方法について説明します。インタラクティブ性は無くなりますが、専用の高性能なハードウェアが無くても手軽に楽しめるようになり、アーカイブ性も高まります。

MMD/MMMからの書き出し

ほぼ日本限定になりますが、MikuMikuDance(MMD)やMikuMikuMoving(MMM)といったフリーソフトを使って初音ミクなどのボーカロイドを中心とした動画が数多く制作されています。これは厳密には「リアルタイム3Dからの動画作成ツール」ですが、なによりキャラクターモデルやモーション、楽曲など、制作リソースやコミュニティが豊かな点は注目に値します。これらのツールにドームマスター書き出し用のプラグインを追加することで、フリーで手軽に全天周映像の制作が可能になります。詳しくはこちらをご覧ください。こうしたドーム映像制作や投影実験会がニコニコプラネタリウム部で行われていますので、興味があればぜひ覗いてみてください。

ゲームエンジンからの書き出し

本格的なゲームの制作環境(ゲームエンジン)の代表例であるUnityとUnrealEngineが、最近になって無償利用ライセンスの枠を拡大したことで非常に身近なものになりました。書店に解説本も増え、勉強会やネット上での情報も日増しに増えてきています。最高レベルのリアルタイム3Dグラフィックスの技術を使った映像表現は、これまでもゲーム内のリアルタイムカットシーンなどで多く使われてきましたが、今後は360度映像やインタラクティブ映画のような新たなジャンルを開拓していくはずです。こうしたゲームエンジンの持つリアルタイム性能はプレビューから最終レンダリングまでのワークフローを飛躍的に加速し、動画の代わりとしても改変がしやすく高解像度出力もしやすいなど、従来のプリレンダリングにない特徴を持ちます。まだ映像制作に最適化されているとは言い難い点はありますが、今後の映像制作において注目すべき技術であることは間違いありません。

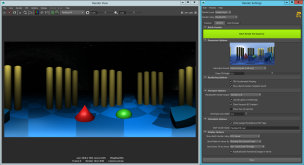

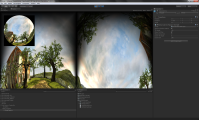

Unityからリアルタイムでドーム環境に投影するためのワークフローは弊社でプラグインパッケージ化して公開しています。これはインタラクティブコンテンツのためのワークフローですが、Unityから全天球立体映像を書き出すための方法も確立され始めています。Unityからの全天球動画書き出し:Stereo 360 Capture for VR, 360 Panorama Capture

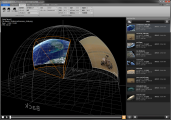

UnrealEngineからも同様に、リアルタイム投影とドームマスターやエクイレクタングラー形式での書き出し方法が確立できています。弊社での実証実験のほか、海外でも全天球立体映像への出力方法が公開されています。UnrealEngineからの全天球動画書き出し:Forumでの議論

UnityもUnrealEngineも高品質なリアルタイム描画機能を基盤に持つため、時間をかけてレンダリングする必要なくリアルタイムにドームマスター表示やOculus Riftによる全天球立体表示で確認できることも大きなメリットです。

平面映像の合成

360度映像ではドームマスターやエクイレクタングラー形式の映像素材が主役になりますが、映像制作ではこれにタイトルやテロップなどを合成する必要が出てきます。また、平面画像や動画を周囲に浮かべたり、特にドームシアターで大画面で既存の平面映像を見たいという要望も多く聞かれます。

平面映像素材を360度映像に合成する一番わかりやすい方法は、3DCGソフト上で半球や全球のモデルに貼り付けた360度映像の内側に、中心を向けて平面映像素材を浮かべてレンダリングしてしまうことです。もともと3DCGソフトでシーンを作成しているのであれば、一緒にレンダリングしてしまえば良いでしょう。しかしこの方法だと、再レンダリングで非常に時間がかかったり、後からテロップを追加修正する時に非常に手間がかかったりします。

そのため、AfterEffectsやFinalCutなどのポスト編集ソフトウェア上で合成できるように、ドームマスター形式などの360度映像上に平面素材だけを配置するためのツールを使用します。Fulldome pluginやDomeXFはAfterEffects用のプラグインで、平面画像や動画、テキストなどをドームマスター形式で歪みなく見えるように歪めて合成することができます。これらのツールの機能や使い方については、こちらを参照して下さい。

AMATERAS Dome Playerでスライド機能を使えば、こうした平面影像の合成をインタラクティブに確認できます。特にドームシアターでは、ドーム中心以外の席から見ると平面映像が大きく歪んで見えてしまいます。Amaterasを使えば、こうした映像の歪む様子をOculus RiftなどのVRヘッドセットで確認することや、平面映像を大きく広げても歪みが軽減されるような仮想プロジェクション合成も試してみることができます。

ドーム映像にタイトルやテロップを書き加えるには、PowerPointのワードアート機能を使う方法もあります。手軽に大量のテロップ合成素材を作成するには便利かもしれません。また、Photoshopのアクション機能でPowerPointのスライドをドームマスター形式に貼り付ける方法もあります。

360度映像のプレビュー

制作中に360度映像をプレビューするには、GearVRやOculus RiftのようなVRヘッドセットを利用するのが最も確実です。GearVRをコンピューターに接続し、”Oculus/360Photosまたは360Videos”フォルダにエクイレクタングラー形式の画像や動画を転送してやるだけで、すぐに全天球影像を確認することができます。Oculus RiftでもKolor EyesやWhirligigのようなVRヘッドセット用のプレーヤーを使うことができます。

全天周(ドーム)映像の制作者であれば、AMATERAS Dome Playerを使うのが便利でしょう。ドームマスターやエクイレクタングラー形式の映像素材を、モニタ上でもドームの内外から多角的に確認することができます。Oculus Riftと併用して仮想ドーム内で座席によって360度映像や平面映像がどのように歪んで見えるかを確認することもできます。AMATERAS Dome Playerのデスクトップキャプチャ機能を使うと、MMDやAfterEffectsなどで編集中のドームマスター映像や、YouTubeなどにアップされているドームマスター動画を取り込んでOculus Riftで確認することもできます。ウェブ上で見つかるドーム映像は、360度映像の表現研究に非常に役に立つはずです。

追記:Mac環境限定ですが、Final Cut ProやAfterEffects、Premiere Proなどから直接Oculus Riftでプレビューできるプラグイン 360 VR Toolboxが登場しました。

その他のトピック

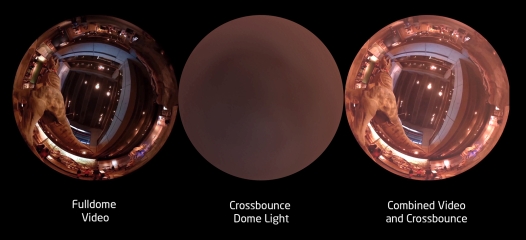

ドーム内反射の問題

プラネタリウムやドームシアターで全天周映像を一度でも投影してみると、「ドーム内反射」の問題に気付かされます。ドーム投影ではプロジェクターで半球状のスクリーンに映像を投影しますが、この投影された映像の照り返しがスクリーンの反対側に当たることで、投影像のコントラストを下げてしまうことが「ドーム内反射」の原因です。これは明るい映像ほど影響が大きく、全体的にぼんやりと白んだような映像に見えてしまいます。曇天の下で撮影された実写映像などでは特に顕著です。これを回避するために、反射率の低いスクリーンを使う(映像も暗くなる)、非常に高輝度のプロジェクターを使用してコントラスト以上に色再現を良くする、などの方法はありますが、いずれにせよドームに映像を投影する仕組み上、完全には解決できません。この問題について、詳しい解説とMayaによるシミュレーション方法についてはこちらの記事が参考になります。

映像制作においては、このドーム内反射問題の存在を意識し、ドーム投影用にかなり彩度を高めに出力する、不必要に明るい部分を作らない、主に前方が重要な映像ではあえて後ろ側の影像の輝度を落とす、などの工夫をすることになります。その上で、シミュレーションや実際のドーム投影などで繰り返しその影響を確認し、絵作りの構成に活かせるよう経験を積むことが重要です。

360度映像の立体表示問題

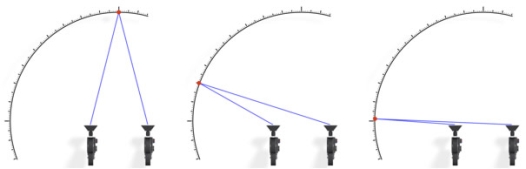

360度映像を表示する時に、正しい立体効果を維持するのは難しい問題です。平面の立体映像を見ている時でも、首を傾けると立体視効果が破たんしてしまうことに気付いたことがあると思います。360度映像では観客が自由に首を回して映像を見るため、単純に左右に視差を付けるだけではすまなくなります。リアルタイム映像であればヘッドトラッキング機能を使って常に正しい視差を与えられるのですが、静止画や動画の360度映像では書き出し時に視差の付き方が固定されてしまいます。わかりやすい例では、首を正面から上に向けた時の頭上の映像は左右に視差が付いていれば成立しますが、真横を向いてからそのまま頭上を見上げると、この視差の付き方では破たんしてしまいます。真後ろも同様で、上を見上げていって後方を見るのと、首を回して後方を見るのでは、正しい視差は逆になってしまいます。

立体視の360度映像制作で良く使われる方法は、左右の目の幅に合わせて並んで配置したカメラから360度映像をレンダリングすることです。場合によってはそれぞれの正面方向を少し内側に向けることで、奥行きを調整します(Toe-inと呼ばれます)。このようなレンダリングでは、正面はおよそ正しい映像になりますが、真横では視差が付かずに破綻してしまいます。

理論上、360度映像で周囲すべてに正しく立体視差を付ける方法はありません(OTOYのLightfieldのような研究も進んでいます)が、例えばDomemaster3Dシェーダーでは正面や横方向に対して正しく視差を付け、破たんが起こる頭上や背景に近づくにつれて視差を減らしていくような特殊なレンダリングをしています。

ドームおよび全天球影像の立体視レンダリングについては、こちらの記事(英語)がわかりやすく参考になります。